04月20日(日)

第1489回「番組30年企画【1】~顧みられなかった警告」

取材報告:MBS報道情報局 福本晋悟記者

「関西に大きな地震は来ない。」30年前に神戸の街を震度7の揺れが襲うまでは、多くの人が根拠もなく、そう信じていました。MBSラジオ「ネットワーク1・17」は、阪神・淡路大震災のこの反省から、1995年4月にスタートしました。当時、行政もメディアも本当に地震の危険性を考えていなかったのでしょうか。

実は、阪神・淡路大震災が起こる21年前に、大地震の恐れを指摘した報告書が存在します。その題名は、「神戸と地震(1974年発行)」。大阪市立大学表層地質研究会が神戸市の委託を受け、1972年から73年に地震学者らが実施した研究報告です。当時、「神戸にも直下地震の恐れ」との見出しで新聞報道もされましたが、この報告書が防災対策に生かされることはありませんでした。

また、その後、1986年に神戸市は地震被害の想定を行いましたが、"震度5強"か"震度6"で意見が分かれ、結局、"震度5強"の低い方の想定を採用しました。

なぜ、直下型地震の危険性を指摘した報告書が生かされず、地震想定は低く見積もられたのか。そして、今後必ず起こるとされている南海トラフ地震に、この反省や教訓をどう生かすべきなのか。MBSの福本晋悟記者が取材報告します。

(番組内容は予告なく変更する場合があります)

04月13日(日)

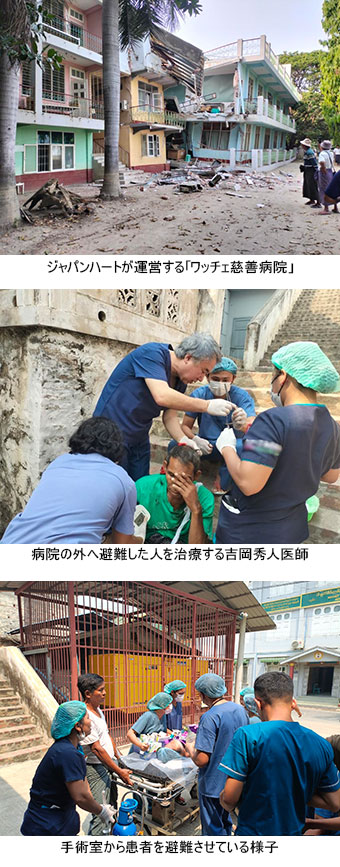

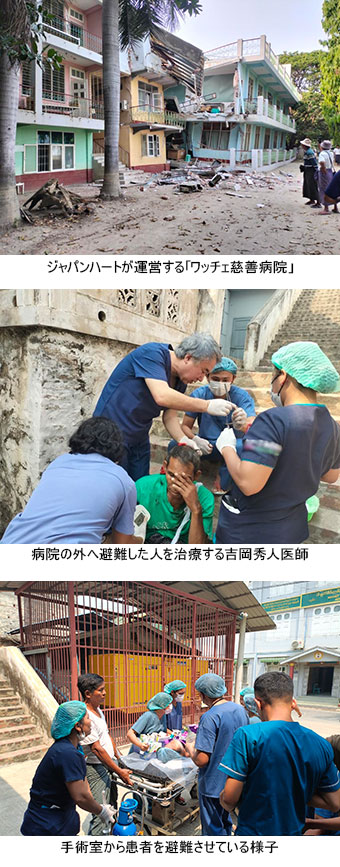

第1488回「ミャンマー大地震 被災地の状況」

オンライン:国際医療NGO「ジャパンハート」創設者の医師 吉岡秀人さん

ミャンマーでマグニチュード7.7の大きな地震が発生してから2週間がたちました。犠牲者が3500人を超えたと伝えられていますが、救助活動が続いていて、被害の全容は明らかになっていません。

ミャンマーで医療支援に取り組んできた国際医療NGO「ジャパンハート」創設者の吉岡秀人医師は、支援拠点の「ワッチェ慈善病院」で患者の手術を始めようとしていたときに、強い揺れに見舞われました。病院は大きな被害を受けた都市マンダレーの近隣で、震源に近いところにあります。全身麻酔で動くことができない患者を、スタッフが人工呼吸を続けながら屋外に運び出しました。入院患者は全員無事でしたが、病院施設は2棟あるうちの1棟が崩壊しました。

病院のあるザガイン管区は約8割の建物が倒壊しているという情報もあるそうです。最も暑い時期で、気温が40度近く、衛生環境が悪化していることから、感染症の蔓延が懸念されます。国軍と民主勢力や少数民族が敵対する内戦状態で、支援が必要なところに届きにくい現状があります。被災地はどんな状況で、何が必要で、日本からどんな支援ができるのか、吉岡さんに聞きます。

『国際医療NGO』特定非営利活動法人ジャパンハート

https://www.japanheart.org/

西村愛のひとこと

30年前からミャンマーで医療支援をされている吉岡さん。外国人の行動が制限されている中で、災害時に手術や処置ができる現地の方を育てていく事も、大切な事だなと実感しました。これから、雨季に入り、デング熱の感染が心配されています。命を守るためにも、屋内で身体を休めたり、食事など避難生活の環境がよくなることを願うばかりです。

04月06日(日)

第1487回「相次ぐ山林火災」

オンライン:東京理科大学 教授 桑名一徳さん

2月26日に発生した岩手県大船渡市の山林火災。その焼失面積は、大船渡市全体の9%にあたる約2900ヘクタールで、平成以降の国内の山林火災では最大となりました。90歳の男性1人が死亡し、住宅などの建物被害は220棟を超えています。現在は延焼の危険性がない鎮圧状態となっていますが、まだ鎮火には至っていません。

先月には、岡山市や愛媛県今治市などでも山林火災が相次ぎました。毎年2月から5月ごろにかけては雨が少なく空気が乾燥し、山林の草や枝などが燃えやすい状態になります。その上、強い風も吹きやすい時期で、一度火が付いてしまうと瞬く間に広がってしまう恐れがあります。

山林火災のメカニズムに詳しい東京理科大学の桑名一徳教授は、「山林火災の原因の多くは人的要因だ」と、指摘します。山で火を扱う際にはその場を離れないことや、あらかじめ周りに水を撒くなどの対策が必要です。番組では、この時期に特に注意が必要な山林火災について、桑名教授に詳しく聞きます。

西村愛のひとこと

先週、番組スタッフが大船渡を訪れ、地元の方にお話を伺いました。『煙とにおいがすごくて、てるてる坊主を逆さまに吊るして、雨降れ、と祈るしかなかった』と話していたそうです。キャンプでバーベキューや焚き火をすることもあるかと思います。乾燥が続いていたり、風が強い日はやめておいたほうがいいですね。自然の中での火の取り扱いは、くれぐれも気をつけましょう。

03月30日(日)

第1486回「仮設住宅の住民をつなぐ通信『絆』」

電話:石川県穴水町下唐川地区 区長 加代等さん

石川県穴水町下唐川(しもからかわ)地区は、能登半島地震で4分の3の住宅が倒壊する大きな被害を受けました。土砂崩れや道路の亀裂で集落は一時孤立し、住民自ら重機を使って道路や水道を復旧しました。今も多くの住民が仮設住宅などで避難生活を送っています。災害救助法で定められた2年間の期間終了後、公営住宅になって住み続けられる「石川モデル」の仮設住宅に入居した住民もいます。

この下唐川地区の区長を務める加代(かだい)等さんは、去年6月から仮設住宅での出来事や復旧の動きを伝える通信「絆」を発行しています。地元の仮設住宅で暮らす世帯を一軒一軒訪問して配る際、健康状態をチェックし、さまざまな話をしてつながりを深めます。通信を発行して住民の間で情報を共有することで、ボランティアの受け入れやイベントの企画もしやすくなったと言います。

避難生活が1年を超えた能登の被災住民は、どんな生活をし、どんな思いで日々を過ごしているのでしょうか。通信「絆」を配りながら人々の話を聞き続けている加代さんに聞きます。

西村愛のひとこと

加代さんが発行する通信『絆』。週二回、一軒ずつ訪ねて行って、お顔を見て健康状態のチェックをしながら、手渡しで届けていらっしゃいます。情報が得られる→イベントに参加しようかな→引きこもりにならず外に出るキッカケに!さらに、話し相手がいるという安心感。災害関連死を防ぐことにもつながりますね!自分の得意なことで、誰かの心に灯りをともす。素晴らしい活動だなぁと感じました。

03月23日(日)

第1485回「災害とコンビニ」

オンライン:国立研究開発法人 防災科学技術研究所 宇田川真之さん

大規模災害が発生すると、都市部の避難所はすぐにいっぱいになります。そのため、現在は、"自宅避難"を想定した備えが推奨されていて、その強い味方になるのがコンビニエンスストアです。

今、コンビニ各社が、「ローリングストック啓発キャンペーン」を行っています。セブンイレブンジャパン、ファミリーマート、ローソンなど7社が連携して今年1月からスタートさせた活動です。私たちの身近にあるコンビニでは、"災害備蓄"に適した日持ちのする商品が数多く販売されています。コンビニに寄ったついでに、いつも買っている商品をひとつ多めに買うことが、災害への備えになります。

コンビニは災害発生時にも頼りになります。コンビニと自治体は「帰宅困難者支援協定」を結んでいます。この協定に参加している店舗では災害時、可能な範囲で、水道水やトイレを提供してくれます。

災害への備え、そして災害発生時に、私たちはコンビニをどのように活用できるのでしょうか。民間と行政の連携に詳しい国立研究開発法人 防災科学技術研究所の宇田川真之さんに話を聞きます。

「コンビニ」からはじめるローリングストック

https://rs.jfa-fc.or.jp/

西村愛のひとこと

身近なコンビニでもローリングストックに役立つものを揃えることができるんですね。コンビニに貼られている「災害時帰宅支援ステーション」と記載されたステッカー。気をつけて見てみると、多くのコンビニに貼られていました。自宅や職場や学校などよく利用するお店にもこのステッカーがあるかどうか、チェックしておきましょう!

03月16日(日)

第1484回「東日本大震災14年【3】原子力災害を伝え続ける旅館当主」

オンライン:いわき湯本温泉「古滝屋」16代当主 里見喜生さん

東日本大震災14年のシリーズ3回目は、福島県いわき市で320年続く老舗温泉旅館「古滝屋」の16代当主・里見喜生さんがゲストです。

古滝屋は、福島県沿岸部にある「いわき湯本温泉」で1695年に創業。東日本大震災で被災し、休館を余儀なくされます。その後、救援物資を受け渡す拠点として開放し、ボランティア向けに宿泊場所を提供するなど、復興の拠点となりました。

それと並行して、周辺の被災地を巡る「Fスタディツアー」という学習ツアーを開始。原発事故で被害を受けた双葉郡を中心に、4時間かけて参加者を案内し、震災の教訓と今の姿を伝えています。

2021年には、旅館の宴会場だった一室に「原子力災害考証館 furusato」を開設しました。施設では、娘を失った母の手紙など原発事故に翻弄された地域住民の声なき声を伝え、訴訟に関する資料も展示。公的な施設では伝えられない原子力災害のリアリティを追及しています。

政府はエネルギー政策を転換し、脱原発路線から原発回帰に舵を切りました。原発事故から14年がたった被災地では、どう受け止められているのでしょうか。被災地の状況や住民の生活について、里見さんに聞きます。

「原子力災害考証館 furusato」

https://furusatondm.mystrikingly.com/

西村愛のひとこと

原発事故の被災地をめぐる「Fスタディツアー」と「原子力災害考証館 furusato」。 どちらも、被害を受けた住民の方が案内・展示をされています。リアルな声や現実を知ることができる貴重な機会になりますね。 『古滝屋』さんの温泉に浸かったあとに、旅館の中の一室で、原子力災害の資料とじっくりと向き合うことができるのもいいですね。私も伺いたくなりました。

03月09日(日)

第1483回「東日本大震災14年【2】石巻市出身・映像作家の思い」

オンライン:映像作家 佐藤そのみさん

14年前の3月11日に発生した東日本大震災の津波で、児童74人・教職員10人が犠牲になった石巻市立大川小学校。震災後の大川地区やそこで生きる人々の心の変化を子どもの視点で描いた2本の映画が大阪で上映されています。

1本目のタイトルは「春をかさねて」、そして2本目はドキュメンタリーの「あなたの瞳に話せたら」。どちらも撮影されたのは、東日本大震災から8年後の2019年。監督は、大川小に通っていた妹を亡くした遺族でもある、映像作家の佐藤そのみさんです。この映画に出てくる大川小学校の校舎は現在、『震災遺構』として保存されていて、津波の爪痕はあの時のままです。しかし震災前は、緑豊かな風景の中に建つ校舎に、子どもたちの賑やかな声と笑顔があふれていました。

監督の佐藤さんは、「震災映画だと気負わずに、震災前の大川地区の風景を想像しながら気軽に見てほしい」と話します。佐藤さんに、どのような思いで映画を撮ったのか、東日本大震災からの14年を振り返ってどう感じているのかを聞きます。

日本赤十字社「令和7年大船渡市赤崎町林野火災義援金」

https://www.jrc.or.jp/press/2025/0306_045571.html

西村愛のひとこと

佐藤さんは震災前からの夢を叶え、『ふるさと』の、ありのままの姿を映像で伝えて下さいました。メディアからの取材に答えることは、本当は嫌だったけど、断れなかった。本心は違ったんですね。『描かれるより、自分で描きたかった』と語る佐藤さん。大きな覚悟を決めて、私たちに伝えてくださったことに感謝を。映画を観て、語り合いたくなる作品です。みなさんも、ぜひ、ご覧ください!

03月02日(日)

第1482回「東日本大震災14年【1】3.11あの日を忘れない~南三陸町職員の慰霊碑設置」

電話:元南三陸町 副町長 遠藤健治さん

2011年3月11日午後2時46分、三陸沖を震源とするM9.0の大地震が発生し、北海道・東北・関東の沿岸を大津波が襲いました。防災の拠点として津波に備えていたはずの宮城県南三陸町防災対策庁舎にも、高さ16.5メートルの津波が押し寄せ、住民を避難させようと最後まで庁舎に残った職員ら合わせて43人が犠牲となりました。

多くの職員が亡くなった「旧防災対策庁舎」を巡っては、「見ると思い出してつらい」という遺族や地域の声を受け、解体か保存かで長く議論が続いていましたが、昨年「震災遺構」として保存することが決まりました。

そして震災14年の今年3月、南三陸町役場には津波で犠牲になった職員の慰霊碑が設置されます。「殉職した職員を慰霊追悼する思いはもちろん、若い職員や後世にも震災を伝えていきたい」と、計画を進めてきた元副町長の遠藤健治さんは話します。自身も旧防災対策庁舎で津波に襲われ、九死に一生を得ました。遠藤さんに、震災発生時の状況や慰霊碑設置の経緯などを聞きます。

西村愛のひとこと

14年前のあの日、頑丈な手すりにつかまって、なんとか津波を耐え凌いだ遠藤さん。命をなんとかつなぎとめた職員のみなさん、ご遺族の想い、町民の皆さんの気持ちがやっと形になりました。関西でも南海トラフ地震の津波の想定到達時刻や津波の高さがハザードマップに記されていますが、"想定"をはるかに超える規模の津波が来るかもしれません。私も家族で慰霊碑を訪れ、手を合わせて一緒に考える機会を作りたいと思いました。

02月23日(日)

第1481回「能登半島地震 ボランティア不足の原因は?」

オンライン:全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)事務局長 明城徹也さん

能登半島地震では、発生から3か月間で集まったボランティアの人数が5万人と、熊本地震の半分に留まりました。このボランティア不足が、復興の遅れにつながったとみられています。

なぜボランティアが集まらなかったのでしょうか。まず、道路の寸断と渋滞で被災地に入ることが難しく、寝泊まりする場所もなかったことが指摘されています。また、「個別のボランティアは控えてほしい」という石川県の馳浩知事による自粛要請も、大きく影響していると専門家は言います。この発言で災害支援のNPOなども現地入りに二の足を踏み、専門的な知識を持つ人員が集まりませんでした。

自治体とボランティアとの間に入って調整する「災害中間支援組織」がうまく機能しなかったことも要因のひとつです。事前に行政との関係性をつくっておく必要性も指摘されています。

本来、ボランティアは自主性と自発性を持って行動するものです。その力を最大限活用するにはどうすればいいのか、「全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)」の事務局 明城徹也さんに聞きます。

全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)

https://jvoad.jp/

有馬尚史さん監督作品「凪が灯るころ~奥能登、珠洲の記憶」上映

■京都

3月1日(土)午後1時~2時半

長岡京市立中央公民館3階 市民ホール

参加料 1000円

申し込み

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6K1W2lFx_m_s_eNlGL_x2CSmvSeLoxUebKvPWylwwaCgusA/viewform

■奈良

3月2日(日)午後1時45分~4時50分

天理市民会館

前売り 1000円(申し込みは2月25日まで)

当日 1300円

問い合わせ先 天理大学国際学部 中祢勝美研究室

nakane@sta.tenri-u.ac.jp

西村愛のひとこと

NPOなど支援組織によるボランティア団体は、さまざまな専門知識や得意分野があります。自治体との仲介役をしてくださる「災害中間支援組織」が間に入ることで、どの団体がどの地域で何を担当するのか、スムーズに決まるんですね。今後はすべての自治体で「災害中間支援組織」と連携を計り、ボランティアの受け入れ態勢を整えて大きな災害に備えて頂きたいですね。

02月16日(日)

第1480回「災害からペットを守るための防災対策」

オンライン:NPO法人アナイス 代表 平井潤子さん

現在日本で飼われている犬・猫は1500万頭以上。突然の災害に備え、人だけではなく、家族の一員であるペットのことも考えた準備が必要となります。

人と動物の防災を考える市民ネットワーク「NPO法人ANICE(アナイス)」代表の平井潤子さんは、ペットの防災には「ハードとソフト」の両面での対策が必要だと訴えます。大規模災害時にはペット用の支援物資がなかなか届かないため、食べ物や水、薬などをしっかりとストックしておく必要があります。さらに、ソフトの備えとして、飼っている動物の種類や数、家族構成、家の立地などに合わせて、各家庭オリジナルの防災マニュアルを考えてほしいと平井さんは話します。

また、日ごろのしつけや迷子対策も、飼い主にしかできない防災対策の一つです。散歩などを通して社会生活に適応する力をつけることで、緊急時にも落ち着いて行動することができます。番組では、平井さんに被災地でのペットたちの状況や、犬・猫それぞれに必要となるしつけや防災対策のポイントについて教えてもらいます。

NPO法人アナイス

http://www.animal-navi.com/

西村愛のひとこと

まずは、在宅避難ができるように耐震化や家具固定をした上で、食料や水、治療中のペットなら医薬品や処方食も準備しましょう! 意外と忘れやすいのは、うんち袋だそうです。ご近所に臭い匂いが広がってトラブルにならないよう、大切なポイントですね。1ヶ月分以上は準備し、ぜひローリングストックを!!