01月26日(日)

第1477回「阪神・淡路大震災30年【6】~足湯ボランティアの30年」

ゲスト:CODE海外災害援助市民センター 事務局長 吉椿雅道さん

阪神・淡路大震災が発生した後、神戸の被災地には全国各地から自発的に多くの支援者が続々と集まり、1995年は「ボランティア元年」とも言われました。当時、神戸で生まれたのが「足湯ボランティア」です。始めたのは、CODE海外災害援助市民センター事務局長の吉椿雅道さん。親友が被災したことを知った吉椿さんは、居ても立っても居られなくなり、当時住んでいた福岡から神戸に駆け付けました。「被災した人たちに自分は何が出来るのか」と考えて、思いついたのが"足湯"だったそうです。

たらいにお湯を張って足を温め、被災者の話に耳を傾ける「足湯ボランティア」の活動はその後、全国に広まり、地震や水害などの多くの被災地で行われてきました。1年前に起こった能登半島地震では、若者たちがボランティアグループ「やさしや足湯隊」を結成し、今も神戸から能登に通って、被災した人たちに足湯を提供しています。

番組では、30年前に足湯ボランティアを始めた吉椿さんをゲストに迎え、阪神・淡路大震災当時の神戸の様子や、今後のボランティアのあり方について話を聞きます。

CODE海外災害援助市民センター

https://code-jp.org/

↓エンディングでご紹介したイベントの詳細・動画配信はコチラ↓

阪神・淡路大震災30年 防災・減災チャリティーイベント "~tunagu ~ツナグ"

https://www.shimatakada.com/

西村愛のひとこと

全国各地から集まったみなさんが、自分のできることをやっていたからこそ、多種多様な支援ができたんですね。おにぎりを配ったり、お話を聞いたり、足湯をしたり。30年たった今の私だったら、能登では、どんなことができるかな。足湯隊に参加したり、他にも、被災した皆さんの笑顔につながることを考えて実現していきます!

01月19日(日)

第1476回「阪神・淡路大震災30年【5】~何を伝える?どう伝える?」

取材報告:亘佐和子プロデューサー

6434人が亡くなり3人が行方不明となった阪神・淡路大震災の発生から30年がたちました。17日、追悼行事「1・17のつどい」が開催された神戸・三宮の東遊園地には、震災の遺族、ボランティア、そして語り継ごうとする若い世代や親子連れも大勢訪れました。灯籠で形づくられたのは「よりそう 1・17」の文字。東日本大震災や能登半島地震など各地で災害が続く中、「力を合わせて一歩一歩進んでいきたい」という願いがこめられています。訪れた人たちは何を感じ、どんなことを伝えていくのでしょうか。震災30年の朝の東遊園地の様子を紹介します。

西村愛キャスターは、自身が参加した語り継ぎの活動をリポートします。小中学校などで震災の手記や詩・手紙などの朗読をしているボランティア団体「震災を読みつなぐ会KOBE」の活動です。大きな被害を経験していなくても、当事者の話を聞き学びを積み重ねることで、震災を伝えていくことができます。そして、伝えるという作業は一方通行ではなく、語り手と聞き手がともにつくりあげるものです。30年がたち、これからは何をどのように伝えていくのか、西村キャスターと番組プロデューサーが語ります。

1/26(日)開催

震災を読みつなぐ会KOBE「朗読でつづる震災手記のつどい」

https://www3.hp-ez.com/hp/yomitsunagu/

2/24(月・祝)開催

岩手県立不来方高等学校音楽部 ファイナルコンサート 西宮公演

https://teket.jp/12227/43803

MBSラジオ 阪神・淡路大震災30年プロジェクト「ラジオが となりに」

https://www.mbs1179.com/tonari/

西村愛のひとこと

小学1年生の子どもたちが、米津さんの話を受け止め、答えを発言し、「ランドセルを見せてください」と米津さんに駆け寄っている姿に感動しました。 ただ聞くだけではなく、一緒に考えるパスをたくさん送っていらっしゃる。私は震災を経験していませんが、"対話を大切にすれば命を守る行動につながる語り継ぎができる"のでは!と大きなヒントを頂きました。

01月12日(日)

第1475回「阪神・淡路大震災30年【4】~地震火災」

オンライン:元神戸市消防局長 鍵本敦さん

30年前の1995年1月17日午前5時46分。淡路島北部を震源地とする阪神・淡路大震災が発生しました。マグニチュード7.3、国内で史上初めてとなる最大震度7を記録したこの地震によって、神戸市では大規模な火災が発生しました。地震が原因とみられる火災は、285件。消防署への駆け込み通報が相次ぎ、消防本部では119番が鳴りやむことはなかったそうです。

当時、長田消防署で当直勤務中だった鍵本敦さんは、仮眠中に大きな揺れを感じて飛び起きました。家族の安否もわからないまま、鍵本さんら消防署員は数日間、不眠不休で救出活動や消火活動を行いました。断水で消火栓も使えず、防火水槽も壊れた中での消火活動は困難を極めたそうです。

番組では、阪神・淡路大震災による火災で、最も大きな被害を受けた神戸市長田区の火災現場の最前線にいた元神戸市消防局長の鍵本さんに、当時の様子や消火活動を通して得た教訓などをお聞きします。

↓エンディングでご紹介したイベントの詳細↓

1/17(金)第27回 1.17KOBEに灯りをinながた 新長田駅前広場

https://www.shinnagata-stm.com/event/%e7%ac%ac27%e5%9b%9e1-17kobe%e3%81%ab%e7%81%af%e3%82%8a%e3%82%92in%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%81%9f/

西村愛のひとこと

▶︎地震が起こったときに火を出さないためには

◉家の耐震化→倒壊した家に閉じ込められて救助が必要になるし、倒壊すると、あっという間に燃え広がってしまう。

◉通電火災を防ぐ→地震が起きたら電気を通さなくする『感震ブレーカー』を設置する。 新築の家は、ほとんど設置されているそうですが、一度確認をしておくのも、大切ですね。

01月05日(日)

第1474回「阪神・淡路大震災30年【3】~がんばろうKOBE」

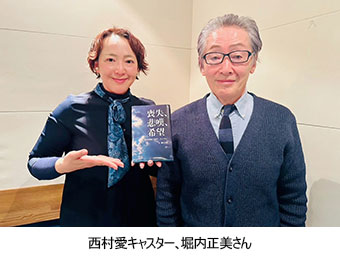

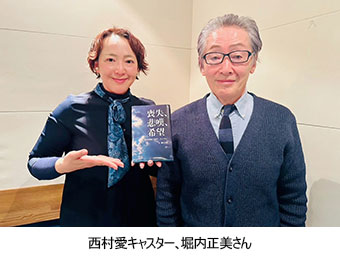

ゲスト:俳優 堀内正美さん

阪神・淡路大震災の発生から今月17日で30年になります。誰もが一度は聞いたことのある「がんばろうKOBE」というスローガンは、神戸市在住の俳優、堀内正美さん(74歳)が、当時のラジオ番組で「がんばろうよ、神戸」と呼びかけたのがきっかけとなって広まりました。

堀内さんは震災発生当初から、いち早く被災した人たちの支援を始めました。約1週間後には、市民ボランティア・ネットワークを設立し、多くのボランティアを避難所に送り、物資を届けたそうです。また、東遊園地にある犠牲者の慰霊と復興を願うガス灯「1・17希望の灯り」の設置にも取り組みました。

去年11月には、堀内さんの30年にわたるボランティアの経験や遺族らとの交流などをまとめた書籍「喪失、悲嘆、希望 阪神淡路大震災 その先に」を出版し、震災を知らない世代にも震災の記憶を伝えています。番組では、堀内正美さんが体験した30年前のあの日のことを聞きます。

堀内正美さんの著書「喪失、悲嘆、希望 阪神淡路大震災 その先に」

https://www.tsukimachisya.co.jp/%e6%96%b0%e8%91%97%e7%99%ba%e5%a3%b2/

西村愛のひとこと

被災した方が前を向いて歩んでいくためのお手伝いを、30年経った今も変わらず続けていらっしゃる堀内さん。長電話が好きなお母さんに、電話番のお手伝いを頼んだこともあったそうです。聞いてくれてありがとう"と言われることが、被災した後の人生を生きていく励みにもなったというお話も。自分の得意なことが誰かの笑顔につながる。素敵ですね。

01月01日(水)

第1473回「ネットワーク1・17スペシャル~能登半島地震1年」

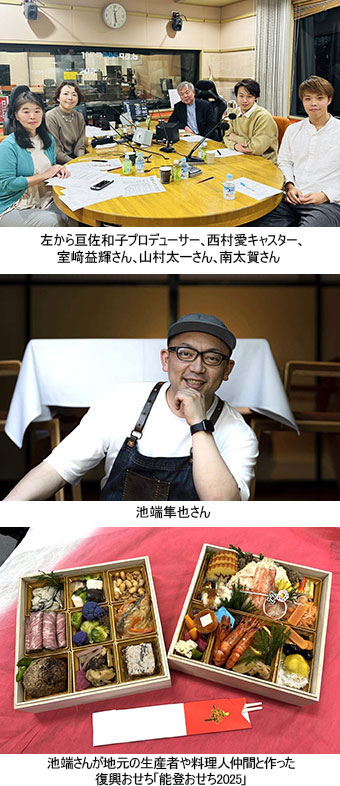

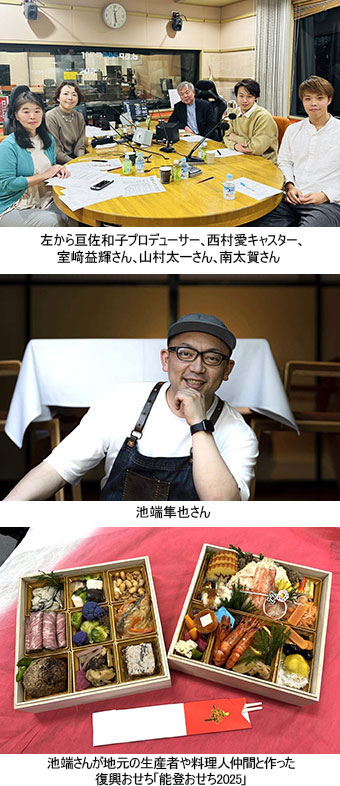

出演:神戸大学名誉教授 室﨑益輝さん

輪島市のフレンチシェフ 池端隼也さん

やさしや足湯隊 山村太一さん、南太賀さん

亘佐和子プロデューサー

能登半島地震から1年の特別番組を、生放送でお届けします。

2024年1月1日夕方4時10分、能登地方を震源とする大きな地震が起こりました。

マグニチュード7.6、石川県輪島市などで震度7を記録しました。

504人の方が亡くなり、そのうち災害関連死が276人と、直接死の人数を上回っています。

被災地はさらに、9月に豪雨に見舞われました。

被災建物の公費解体はなかなか進まず、11月末で予定の3分の1が解体されただけです。

仮設住宅は12月下旬にようやく6882戸が全て完成しました。

被災した人たちの生活の再建は始まったばかりです。

番組では、

能登をはじめ全国各地の被災地に通い続ける室﨑益輝さん(神戸大学名誉教授)、

輪島市で被災しながらも炊き出しボランティアを続けたフレンチシェフの池端隼也さん、

神戸から能登に足湯ボランティアとして通う若者のグループ「やさしや足湯隊」の山村太一さんと南太賀さんとともに、能登の現状とこれからの復興、私たちにできることを考えます。

↓エンディングでご紹介したイベントの詳細・チケット購入はコチラ↓

阪神・淡路大震災30年 防災・減災チャリティーイベント "~tunagu ~ツナグ"

https://t.livepocket.jp/e/weyq-

西村愛のひとこと

美味しい食で支える。足湯とマッサージをしながら目を見て、被災した方の"つぶやき"を聞く。能登へ旅行に行くのもいいし、能登産のものを買って食べることも支援につながりますね。泥かきなどの力仕事だけではなく、誰にでもできることがあります。能登空港の駐車場にある施設にも、池端シェフのお店「芽吹食堂」がオープンしています。大災害から生き残った能登の食材、美味しいお料理を味わいに行きたくなりました。